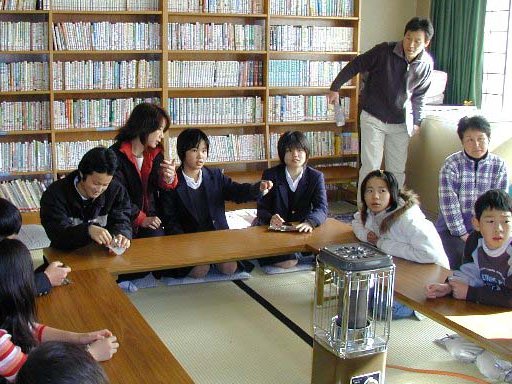

《第2回 宕陰小中学校 実験教室》(2回シリーズ)

日時:1月15日(木)13時50分から15時30分

講師:桜井昭三

スタッフ:松井真由美(学校側)川村昌広

内容: 『発電のしくみを見てみよう&音で遊ぼう』

第1部 電気を起こす実験

1.備長炭電池

備長炭とアルミ箔で電池を作り電子メロディ、LEDで発電確認。

2.手回し発電機(タミヤギヤセット利用)

数組用意できるので、子供たちに渡し、交代で豆球を点灯させます。

次に2台を相互接続して、片方を手で回すともう片方がその

出力で回転することを知らせる実験をします。手回しを交代して、

どちらも発電機・モーターとなることを理解させます。

全部で6台つなげてみました。

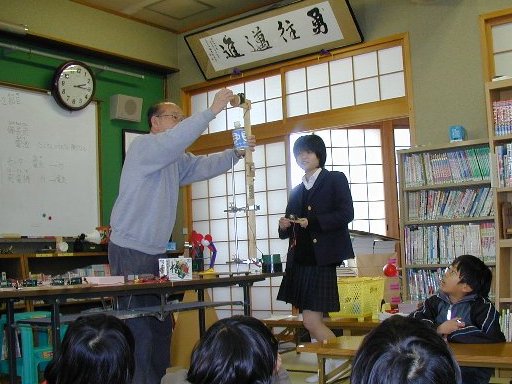

3.重力発電

手回し発電機にプーリーを取り付けたもので、もう一台の発電機の

出力で水入りペットボトル(300グラム)を巻き上げ、これが降りるとき発電させて、

1)巻き上げた発電機を逆転させる。

2)豆球を点灯させる

3)超高輝度LEDを点灯させる、実験を交代で体験させます。

ペットボトルの落ちてくる速度の違いも判りました。

4.腕力発電機

蛍光灯、ラジオ、風車発電(腕力発電→扇風機→風車)

5.燃料電池

フィルムケース、鉛筆芯、お茶、の燃料電池を腕力発電機(倍電圧)

で電気分解(充電)電子メロディで確認

第2部 音の勉強

1.ベルリナーの円盤蓄音機 演示 音と振動の話。

2.バネ電話の工作と体験(小学生)と巨大メガホンの製作と遠隔通話実験

(パラボラ集音機も使用)(中学生)

●感想

子どもたちは、内容をじっくりとひとつづつ理解しながらの体験だったと思います。

とても楽しそうでした。きっと、第1回、2回を通し、

エネルギーをつくる大変さや大切さを判って頂けたと思います。

川村昌広先生はじめ、学校関係者の皆様、そして参加してくれた

子どもさん達、どうもありがとうございました。

桜井さん、お疲れ様でした。