2016年9月17日(土)明和高校での例会の記録の第2ページです。

2016年9月17日(土)明和高校での例会の記録の第2ページです。

| シンプル・イズ・ベスト (奥村さん) |

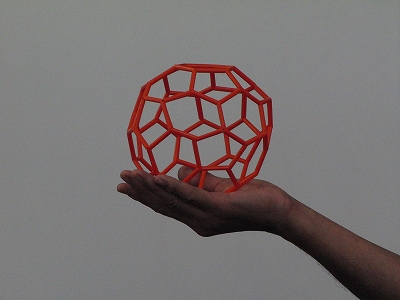

| 原理むき出しの簡単なものにをテーマに、これまで実験を見直し、作り変えてみました。 まずは、ストローで作る立体です。一般人の永田さんが考案したものを、ストローを2重にし、中に輪ゴムを通すことで、複雑な立体も作れるようにしました。 |  |

| フラーレンモデルです。 | |

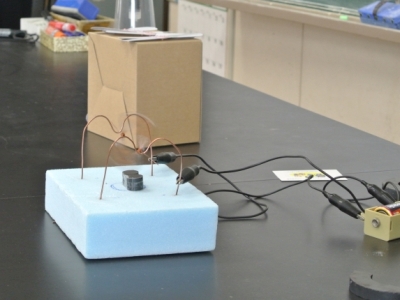

| 次に、クリップモーターです。 小型クリップモーターのそのままで大きくしました。 そのまま、大きくすると回転数が下がるのですが、リング磁石は中央の磁力が弱いではないかと、割れた磁石を利用したところ、クリップモーター並みの高速回転が得られました。 入手しやすいものでは、フェライト磁石を上下に積み、横にももう一段作り、無理やりセロテープでくっつけるという方法も可能です。 |

|

| 原型そのままに大型化したクリップモーターです。 | |

|

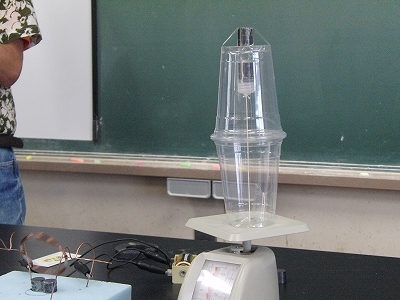

これははかりの目盛りを考えさせる実験です。引き合う磁石の磁力と質量はどのようになるのか、議論必死でしょう。 |

| はかりの目盛に2つ磁石の質量は加わってくるでしょうか? | |

|

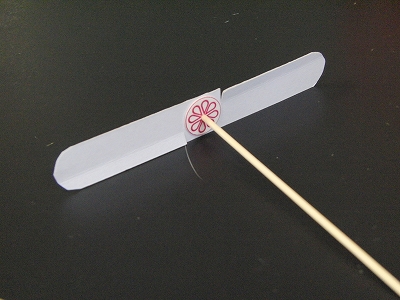

最後は、児島さんが紹介された竹トンボです。 夏休みの学習にと、小学生のお子さん一緒に作ったところ、早く遊びたくて、ボンドが乾くのを待つことができませんでした。家に、あったワッポンを使用してみたところ、強度も十分、娘さんもすぐに飛ばすことができ、大満足だったそうです。 |

| 確かにこれならすぐできます。 |

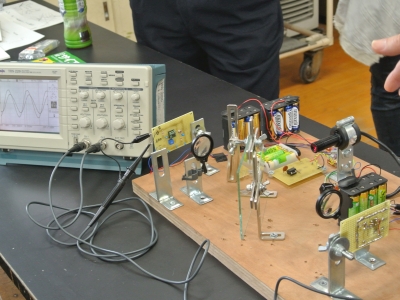

| カメラを使うフィゾーの光速度測定器 (林さん) |

以前紹介した光速度測定装置では測定距離が10mを超えるようなとき、レーザ光が斑になっているため反射光の強度が大きく変動することが分かり改善を迫られました。 そんな折、霜田光一著「歴史を変えた物理実験」 で、フィゾーはそのような問題を解決するため、凸レンズと反射鏡を組みわせたキャッツアイ・システムを使ったということを知りました。 |

|

| フィゾーの実践から学びました。 | |

| 早速、ホームセンターで凸レンズとし虫眼鏡を、反射鏡として置き鏡を購入し、システムを作りましたが、安価な虫眼鏡では、凸レンズの収差が大きく焦点で光が1点に集まらないため、反射光の広がりが距離とともに大きくなってしまい、測定する光の強度が小さくなってしまいました。 原因は、はっきりしているので精度の良いレンズの入手方法を検討しました。 |

|

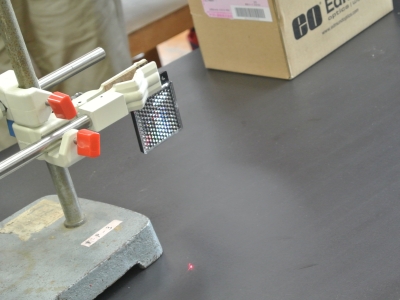

| 反射鏡はリフレクターを | |

| そんな時、フィルムカメラの転用を思いつきました。フィルムカメラならレンズ精度は保証付きで、しかも安価で状態のいいレンズを付した中古品も手に入ります。 結局、2000円ほどで中古品を入手しフィルムを入れるところに、表面がニッケルメッキされた大きさの合うダブルスリットを入れ込み、高性能キャッツアイ・システムの完成となりました。 |

|

| このようにフィルムを入れるところにスリットを入れています。 |

| 杉本先生パプアに行く (杉本さん) |

杉本さんはJICAのシニアボランティアとしてパプアニューギニアの 大学で2年間教鞭をとられてきました。 講義の対照は、理科の教員を目指す生徒達です。 電気も不安定で、実験器材がほぼない状況でしたが、これまでのサークルでの経験が活かし、身近なガラクタから教材を自作し、授業を編成しました。 日本の教科書の説明のように、波の説明をした授業では生徒の食いつきもいまいち、杉本さん曰く「大失敗」だったそうですが、運動方程式の授業では、現地で調達したおもちゃの車を使い、おおまかな実験をしたところ、大ウケでした。 |

|

| おもちゃのトラックを手に持って大喜び! | |

| 他では、水ロケットも大人気、写真から生徒自身が大いに楽しんでいる様子が分かりますね。 現地での生活は、西洋化された都市では、日本とそれほど変わらないものでした。杉本さんの滞在した家は、海辺の大きな家。 山も見え、美しい浜辺が広がり素晴らしいロケーションでした。 |

|

| ペットボトルロケットに生徒達は熱狂!! | |

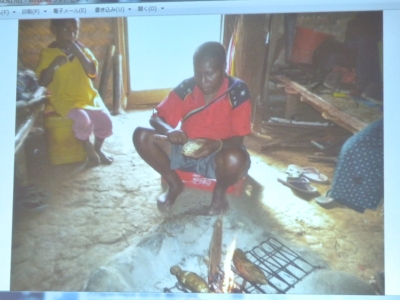

| 伝統的なの生活も見てみたいという気持ちがあったため、教え子の自宅に招待してもらいました。 電気もガスもない生活を送って来た田舎のパプアニューギニアの人達は今も素朴な生活を送っています。 ただ、近年大きく変わったのは電気で明かりを手に入れられるようになったことです。 青色LEDの製造と太陽電高性能化により、太陽光パネルで発電し、LEDで明かりを得るという、革命的な電線のないローカルな電気システムが全世界に構築されつつあります。 |

|

| 家の中で夕食を作る様子。お金はなくても皆幸せそうでした。 | |

|

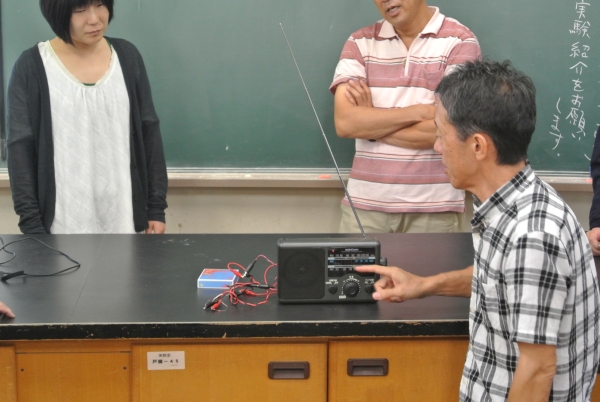

パプアニューギニアの1キナのコインは5円玉のように中央に穴が開いており、銅とニッケルからできているため、コイルを巻いて、受信機を作りました。 ラジオもしっかり聞こえました。 |

| コインでコイルを作り、実験です。 |

| マグネトロン (川田さん) |

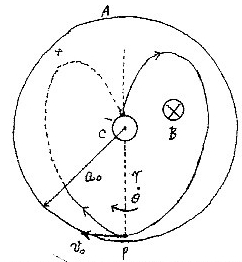

| マグネトロンは、円筒を陽極Aと、中心に陰極Cを置き、軸方向に磁場Bをかけ、陰極Cから出てくる熱電子を磁場によるローレンツ力で加速させます。 このとき、熱電子はマイクロ波を発生しますが、磁場Bが弱すぎると陽極に衝突してしまうことになります。 この限界の磁場、臨界磁場を教え子の田中さんと喫茶店で計算しました。 |

|

| 現実とは異なる電場一定で初速度0では、ハート型軌道を描きます。 | |

| 後々、考えるとエネルギー保存則を使うと簡単に解けます。 熱電子の初速度v0、ACの電位差V、電子の質量m、電子の電気量eを用いて、ローレンツ力は速度と常に垂直にはたらくため、仕事をしないことから、 1/2mv02=eV ここからv0を求め、 角速度Lと力のモーメンNの関係から d/dt(mrθ・・)=d/dt(1/2mr2eB) ∴θ・=eB/2m これらを v0=a0θ・0 に代入し、 臨界磁場Bc=1/a0√8mv0/e |

|

| 科教協静岡大会まとめDVD (鈴木さん) |

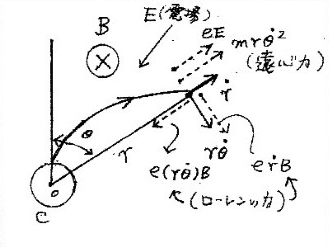

| 鈴木さんが今年も科学教育研究協議会、通称『科教協』の全国大会のまとめDVDを制作されたそうで、中身を少し紹介してくれました。 発表されたレジメやパワーポイントの電子データに加え、当日の実験映像なども収められているそうで、大会の参加者でも観に行けなかった分科会の様子も詳しく知ることができるようになっています。 価格は1000円です。購入希望の方は科教協のHPで購入してください。 |

|

| 今年も製作お疲れ様でした。 |

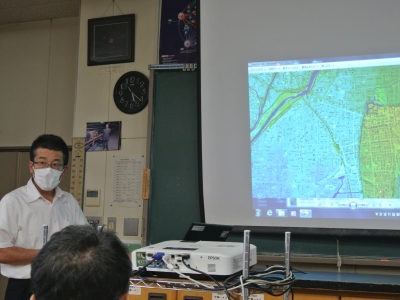

| 名古屋市内に活断層!? (井階さん) |

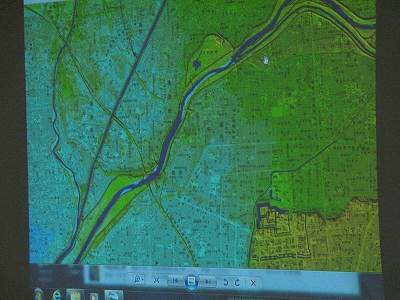

| 地形に着目すると、標高差の境界線があり活断層ではないかと疑われる所が名古屋市内に3箇所あるという事です。 井階さんによると、元名古屋大学、現法政大学の杉戸さん達が数年前から学会で発表を行ってきたものの異端児扱いで、重要視されてこなかったそうですが、熊本の地震を受けて再検討する必要性が叫ばれているそうです。 |

|

| 標高が色で示されたマップでも簡単に確認できます。 | |

|

火山・地震大国の日本で制御不能な災害が予測される中、原発を扱うというリスクを負うべきなのでしょうか?大きな疑問を感じます。 |

| リスクを想定外にはすべきではありませんね。 |

| シェールガスと地震 (井階さん) |

日経サイエンスの記事の紹介です。 アメリカでは、地震がほとんど発生してこなかった場所で、近年地震が多発しています。 その理由として科学者が指摘してきたのはシェールガスの採掘による影響です。 シェールガスの採掘は地下に を送り込み、圧力をかけるという方法をとっています。 これが地下の岩盤の不安定な状況にしているのではということなのです。 アメリカでも州により対応が異なるようで、すでに操業をストップすることを命令した州もあれば、これまで対応をして来なかった州もあったそうですが、住民の不安の声が高まるのつれ、これまで対応をしてこなかった州も対応をし始めているそうです。 |