例会速報 2025/12/14 株式会社ナリカ・Zoomハイブリッド

YPCホームページへ| 天神のページへ| 他のサークル・団体等へのリンク| 次回例会のご案内

YPC例会のもようを写真構成で速報します。写真で紹介できない発表内容もありますので、詳しくは来月発行のYPCニュースで。例会ごとに更新します。過去の例会のアルバムはここ。

授業研究:中3のエネルギー 峯岸さんの発表

峯岸さんは、中学3年生の段階でエネルギーの見方・考え方を生徒に身に付けてほしく、単元計画と授業計画を発表した。三学期の授業4時間での単元「エネルギー」の到達目標を以下のように設定した。

①系を設定したとき、(i)系が正・負の仕事をされたら系内のエネルギーが増・減し、(ii)熱の受け取り・放出によっても系内のエネルギーが増・減する。

②系内のエネルギーは(iii)様々な形態があり、それらは変換しあっている。

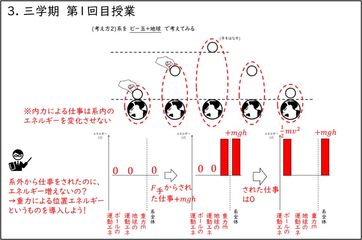

1時間目は、到達目標①(i)に狙いを定めて、自由落下を「仕事とエネルギーの関係」という観点で見直し、エネルギーの増減をエネルギーバーチャートで視覚的に理解することを目的とした授業展開であった。「系をビー玉に設定して、重力による仕事によって運動エネルギーが増えた」という見方と、「系を地球とビー玉に設定して、重力による位置エネルギーが運動エネルギーに変換した」という見方をしてほしい意図があった。参加者からは、重力による位置エネルギーを中学でそこまで教えなくていい、と指摘があった。

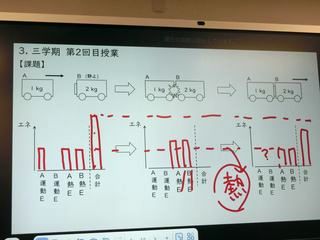

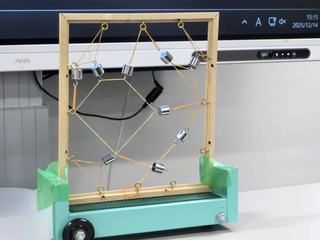

2時間目は、到達目標①(ii)の前座として、「系内の力学的エネルギーが系内の温度上昇に変換される」を目的とした授業展開であった。最初、2物体の非弾性衝突の衝突前と衝突後で力学的エネルギーが保存しないということからアプローチしようと考えていた峯岸さんであったが、参加者から中学生に2物体は難しいと指摘を受けた。授業冒頭の課題を「非弾性ボールが床に着く直前まであった運動エネルギーは、床に着いた後どこに行っちゃったの?」に変更した。力学台車の上に実験用おもりを輪ゴムでつるした「ランダム台車」(右図)をプラスチック輪ばねがついている方とついていない方で壁に衝突させたときの実験用おもりの挙動から、生徒に「非弾性ボールの場合、床に着く前にあった運動エネルギーは床に着いたらボールを構成している原子や分子の振動になった」と気づかせる狙いがある。

では、ボールを構成している原子や分子の振動(ミクロな運動エネルギー)はマクロにはどのように観測されるか、ということに気づかせるために、弾性ボールと非弾性ボールを床に固定し、木づちで50回たたく実験を行った。温度上昇はAmazonで購入したKKnoonというメーカーのサーモカメラで測定、弾性ボールでは温度上昇はなかったが非弾性ボールでは温度上昇を確認できた。動画(movファイル:11MB)はここ。

エネルギーバーチャート映像問題とその作り方 鈴木駿久さんの発表

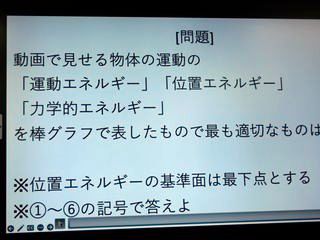

鈴木さんは、エネルギーバーチャートの映像問題を作成し、授業で出題してみた。その映像問題はここ。

現象の最初と最後だけではなく、変化の過程を問う問題となっており、映像問題の利点を活かした問題となった。

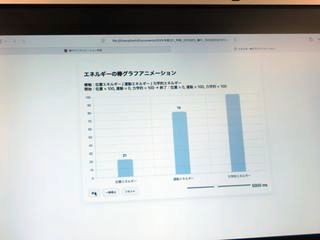

次に鈴木さんは、アニメーションの作成方法を説明してくれた。このアニメーションはChatGPTと対話して、ChatGPTにプログラムを記述してもらいながら作成したそうだ。

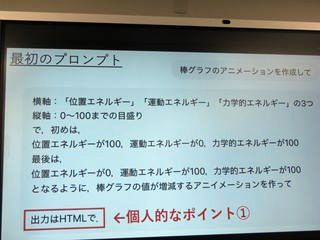

まず始めに、右図のようにプロンプトを記載し、ChatGPTにアニメーションを作成してもらった。ここで、「出力はHTMLで」と指示することで、自分のPC上で作成することができ、ChatGPTにありがちな「指示のたびにChatGPTの回答が変わる問題」が起きないように工夫した(画像の「個人的なポイント①」の部分)。

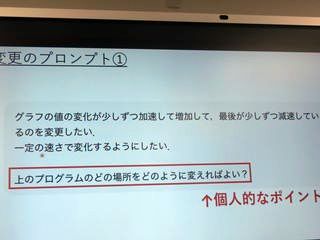

次に、棒グラフの変化の仕方を変えるために左図のようにプロンプトを記載した。ここで、「上のプログラムのどの場所をどのように変えればよい?」と指示し、変更した動画を出力してもらうのではなく、プログラムの変更箇所を聞いた。これにより、プログラムの中身を理解しやすくなったり、自分で作り変えやすくなるという利点がある(画像の「個人的なポイント②」の部分)。

次に、棒グラフの変化の仕方を変えるために左図のようにプロンプトを記載した。ここで、「上のプログラムのどの場所をどのように変えればよい?」と指示し、変更した動画を出力してもらうのではなく、プログラムの変更箇所を聞いた。これにより、プログラムの中身を理解しやすくなったり、自分で作り変えやすくなるという利点がある(画像の「個人的なポイント②」の部分)。

参加者からは、「これなら簡単にアニメーション動画を作成できそうだ」という反応があった。

光の三原色の実験 門倉さんの発表

門倉さんは、中学校1年物理分野の光の性質の最初に光の三原色を学び、その後、色の原理について学ぶ実験を考えた。

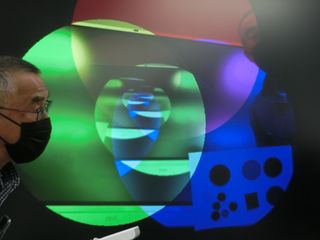

光の三原色については、100円ショップの3LED懐中電灯(白色)のそれぞれのLEDに赤・青・緑のセロファンを付けて点灯しスクリーンに映す。光源が近い場合は、三色の光が別々に映し出されるが、離していくと三色が重なり白色となる(左図)。これによって、光の三原色を考えていく。

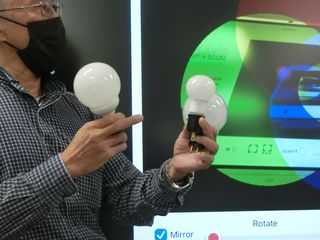

その後、フィラメント電球、蛍光灯、LED電球を回析格子で確認する(右図)。

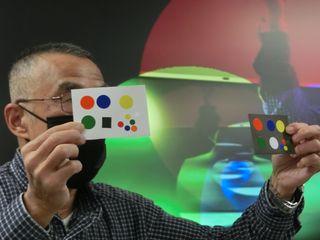

色については、JAVA_LABの「RGBフィルター:https://javalab.org/ja/rgb_filter_ja/」を開き、白色及び黒色の画用紙に三色のシールを貼ったもの(左図)をPCのカメラで写してその場で投影し(右図)、それぞれの色の光ではどのように見えるかを確認し、色の原理を学ぶ。例えば青のフィルターをかけると、赤のシールは黒く写り、黒バックだととけこんでしまう。

1円玉飛ばし 櫻井さんの発表

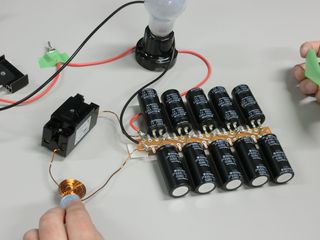

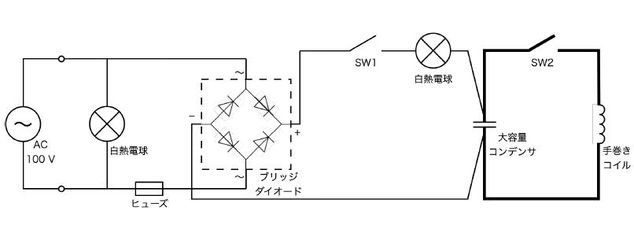

櫻井さんは、電磁気分野の教材として利用するために「コイン飛ばし」を製作した。これはコイルの上にコイン等の金属片を置き、コイルに瞬間的な大電流を流すと、コイルによってコイン内に渦電流が生まれ、それがコイルの作る磁場と反発するためにコインが大きく飛び上がるという装置である。トムソンリングと同じ原理だ。

森政弘氏の「技術の面白教材集・コイン飛ばし」のサイトに装置の画像と回路図、製作上の注意があったので、ほぼ同様のものを実際に作ったところ、思いのほか上手くいき、100Vで1円玉が天井に直撃する程度のコイン飛ばし装置ができた。動画(movファイル8.2MB)はここ。

櫻井さんの授業では、コンデンサ、コイル、電気と磁気の学習を終えた後に、細かい説明なしに実演し「どうしてコインが跳ね上がるのか説明しなさい」という課題の形で利用した。興味を持って取り組んでもらえる反面、高電圧の装置なので生徒に触らせられないのが残念だった。

実際に自分で作ってみたい方に向けて、櫻井さんは回路図と部品選定に関するメモ(PDFファイル:242KB)を用意してくれた。興味があれば自作してみてほしい。ただし、くれぐれも感電にはご注意を。

実験・観察における直感を見直す 古谷さんの発表

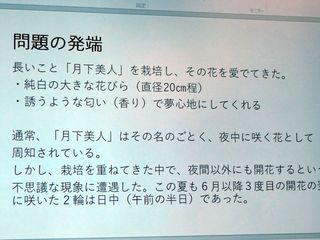

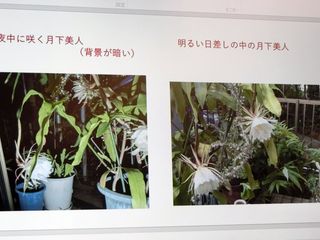

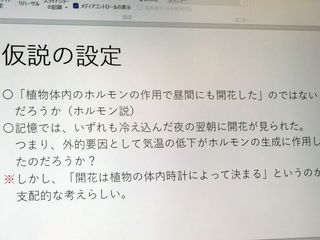

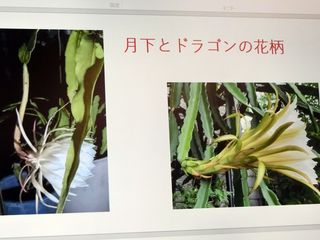

古谷さんは「月下美人」という名のサボテンの一種を栽培している。長年栽培をしている中で不思議な現象が複数回あった。その解明に取り組もうというのが今回の発表の主たる動機である。古谷さんは当初、花の雰囲気がよく似た「孔雀サボテン」にそのヒントを求めた。しかし、原種の「月下美人」の園芸種であることが分かったことため「ドラゴンフルーツ」に調査対象に変更した。

きっかけは「ドラゴンフルーツの栽培経験」だった。つまり、「直観」とか「何となく思う」ということの背景に経験の積み重ねが大きく作用していると思った。

これまでの古谷さんの授業実践では、「どちらだと思いますか」といった問いかけに対して「何となくそう思う」といった答えが生徒から返ってきた。古谷さんは、この「何となく」が実はその生徒にとっての単なる思いつきではなく、一定の知識や経験に裏付けられたものではなかったのか?といった思いを強くした。

さて、本来の目的がどう深められたのか。ドラゴンフルーツの様々な「開花」についての事例を調べることができたが、決定打がなかった。そこで古谷さんはAIを頼りにヒントを求めた。その結果、要約すると「様々な要因により体内時計が狂うことがある(だろう)」といった見解をAIは述べた。しかし、古谷さんは、「いや、それは違う」と思った。これは直観だという。古谷さんは今後、もう少し時間をかけて研究したいと思っている。

ただ1つのパーツで非周期的に平面を敷き詰めるタイル 夏目さんの発表

夏目さんは、ただ一つのパーツ(平板タイル基礎部品)で平面全体を隙間なく敷き詰める「タイル模様問題」を紹介した。このテーマは周期性を持たせるならば簡単なことである。実際、正方形、正三角形、正六角形で可能だ。しかし、周期性を与えないで隙間なく敷き詰めることはできるのだろうか?そうなると、三角、四角、六角の間にある、正五角形を基盤にして考えてみるのが自然だ。そのような議論展開に基づいて1974年、ペンローズ(Roger

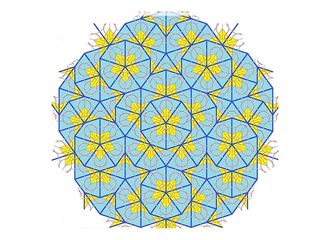

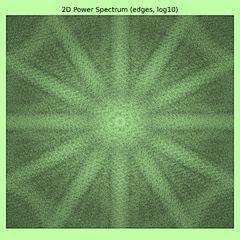

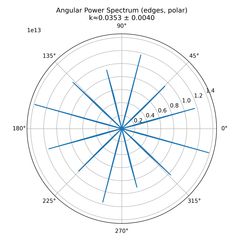

Penrose)は「五角形に基づく非周期的敷き詰めは二つのパーツで可能になる」として、図1のように、カイト(凧)とダート(矢)という二つの基本図形で成り立つことを示した(左図)。夏目さんは今回、この図形を2次元フーリエ解析してみた。これは電子線(X線)による回折像を得ることと等価であり、波数空間(kx、ky)でのパターンを解析することになる。それが右図である。振幅をログスケールで明暗表示してある。

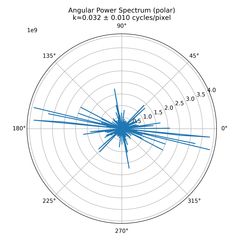

さらに、左下の図は角度に関するパワースペクトルである。角度36°、72°に大きなピークがあり、中心に対して10回対称(5の倍)であることがわかる。この回折像と準結晶(佐藤憲昭、石政勉「準結晶の化学~構造と物性」名古屋大学出版会・7.1節)のそれとの関係は興味深い、と夏目さんは言う。

この「準五角形敷き詰め模様」は、当初「ペンローズの発明(発見)」とされたが、2007年に、スタインハーツとルウが、16世紀に建立されたイランのイスラム寺院(モスク)にあるスパンドレル(壁面の一部)のタイル模様に等価なものがあることを見つけた(谷岡一郎、荒木義明「ペンローズの幾何学」講談社BLUE

BACKS)。そうなると、周期的な敷き詰めのできる正方形と正六角形の中間である正五角形だからこそ、二つのパーツでうまく敷き詰められたのであって、この研究を越えて、ただ一つのパーツでの非周期的な敷き詰めはとても不可能ということで「決着」と思われた。

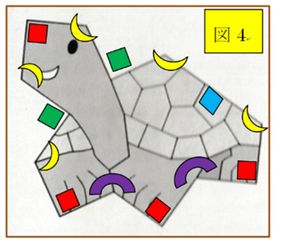

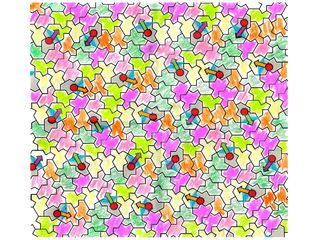

ところが、2023年に、自称「図形愛好家」のスミス(David Smith)と彼の率いるグループによって、右図のような亀型(Turtle)幽霊(Spectre)パーツが発見された(David.

Smith, J.C. Myurs, C.S. Kaplan, and C. GoodmanStrauss, (2023) “A chairal

aperiodic mono tile”)。

このパーツは、辺の長さが長短の2種類ある不思議な13角形だが、長い辺の中心を青い四角のように180°角の「頂点」と見なすと等辺14角形(一つの180度角を含む)である。各頂点の角度は90度(赤い四角)が4つ、180度(青い四角)が1つ、270度(緑の四角)が2つの他は120度(黄色い三日月)が5つ、240度(紫)が2つである。つまり、四角形と六角形の性格を兼ねそなえつつ、2つ加えて360度になる組み合わせが多数用意されていている。その結果、左図のような非周期的で隙間のない敷き詰めが可能になっている。詳細にみると、亀の口の部分が十文字形の交差でとなりの亀とつながっているパーツ(赤丸をつけてある)の並び方に着目すると、「乱雑」と見える模様のなかで、かなりの擬似的な六回対称が浮かび上がってくる。「準規則性」があると思われるという。

この特徴は、2次元フーリエ変換してみるとわかる。中央の図のように振幅に12回対称性が現れることで確認できる。詳細な角度パワースペクトルを右図に示す。かなりシャープな12回対称性を示唆している。さらに、左の色分け図のように、十文字交差の向き(フチのある矢印)、同じ向きに3個並ぶ配置(ピンク色、黄緑色、オレンジ色)などに注目して解析すると興味深いものがある、と夏目さんは解説してくれた。

夏目さんは問う。この亀型幽霊パーツの他には「解」がないのだろうか?「存在すること」の証明は、一例をあげればよいが、「存在しないこと」の証明は極めて難しい。非周期的なタイル敷き詰め問題の奥は深い(小松和志「タイリングで実感する幾何学」技術評論社)。読者(David.

Smithのような非数学者?)への期待も極めて大きいものがある。

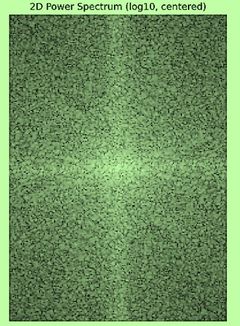

昨今、STEAM教育が推奨されているが、そのArtとしてもふさわしいテーマと夏目さんは考えている(巴山竜来「数学から創るジェネ゙ラティブアート」技術評論社)。試みにピカソのキュビズムの代表作(左図)を2次元フーリエ解析した結果が下図2枚である。

黒板実験にも使える電源装置Petit-X 中島さんの発表

ナリカの中島さんは、新製品のコンパクトサイズの電源装置「プチX」を紹介してくれた。電源はUSB Type-Cを採用しているので、PCやタブレット、モバイルバッテリーなどから供給できる。また、裏面に磁石が付いているので左図のようにホワイトボードに貼り付けて実験できる。

同社のプチメーターシリーズの直流電圧計CT-Vや直流電流計CT-Aとの相性も良く、コンパクトに電気回路の実験ができる。黒板上での演示実験も効果的だ。

記録タイマー d(光学デジタル式) 中島さんの発表

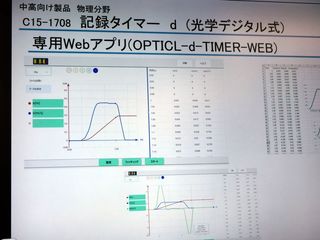

こちらもナリカの新製品。従来の打点式、放電式の記録タイマーに加え、新方式の光学デジタル式「記録タイマーd」が新登場した。光学イメージセンサで通過する記録テープの移動距離を測定し、端末に記録する。光学マウスと同じ原理だ。

専用WEBアプリを用いたリアルタイムグラフにより運動のようすとグラフの変化とを同時に確認できるため、従来の記録タイマーと比べてグラフ作成の作業時間が大幅に短縮される。テープに打点するわけではないので、記録テープは繰り返し使うことができる。また、厚紙で記録テープを自作すれば往復運動も測定できる。

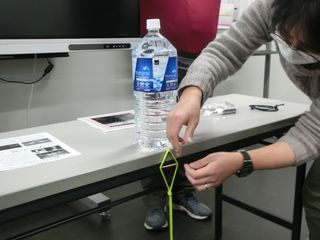

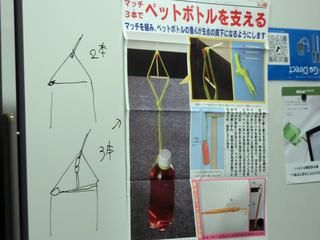

マッチ3本でペットボトルを支える 加藤智子さんの発表

加藤さんは『理科教育ニュース』の編集を担当している。同紙2025年10月28日号 No. 1280「マッチ3本でペットボトルを支える」で紹介した実験を実演してくれた。3本のマッチを組み合わせると、靴ひもに結んだ500mLのペットボトルを机から吊り下げることができる。

このとき、マッチと机の接点が支点となり、全体の重心は支点の真下にあるため、一見すると不安定に見えるが、実は安定している。少し練習が必要だが、何度かやってみるとできるようになる。YouTubeの「『理科教育ニュース』チャンネル」で、この実験の動画を公開している。

サンドアート 加藤俊博さんの発表

加藤さんは「3Dサンドアート」なる商品を通販サイトTemuで購入した。届いた商品を開封したところ、内部の水の層の上にかなり大きな空気の泡があり、カラーサンドがほとんど落下しないという状態だった。本来はほとんどが水で満たされ、逆さまにすると境界線の砂が少しずつ落ちて下に堆積してできる模様を楽しむインテリアだが、空気が多すぎて逆さにしても砂が落ちてこないのだ(右図)。通販サイトに初期不良品なので返却したいと申し入れたら、購入代金は全額返金する、不良現品は返却不要との回答があった。

加藤さんが調べてみたところ水は補給できるような構造ではなかったが、できたら修理して正常にサンドアートが楽しめるように改造したいと考えている。でも、下図のように斜めにして、水に砂が触れるようにすると、その部分だけ砂が落ち始める。これはこれで珍しく、面白いのではないか、というコメントも会場では聞かれた。

二次会 末広町駅前「中華料理 リンハウス」にて

23名が参加してカンパーイ!例会本体には対面で41名、オンラインで8名、計49名が参加した。今年最多の参加者だった。やはりナリカ例会は一番人気だ。恒例の忘年会として開催した二次会の参加者も今年最多だった。来年も科学教育ガンバロー。皆様、どうぞよいお年を。

23名が参加してカンパーイ!例会本体には対面で41名、オンラインで8名、計49名が参加した。今年最多の参加者だった。やはりナリカ例会は一番人気だ。恒例の忘年会として開催した二次会の参加者も今年最多だった。来年も科学教育ガンバロー。皆様、どうぞよいお年を。

YPCホームページへ| 天神のページへ| 他のサークル・団体等へのリンク| 次回例会のご案内