2024年2月18日(日)向陽高校での例会の記録です。

2024年2月18日(日)向陽高校での例会の記録です。

| |

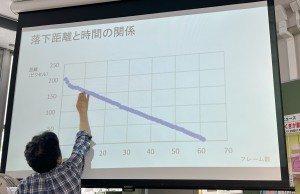

| 向陽高校自然科学部の生徒たちの研究を紹介。 <種子班の回転する種子の力学> トウカエデやイロハモミジなどのカエデの仲間の種子はヘリコプターのプロペラのような翼を持ちます。枝についているときは2枚がつながっていますが、1枚ずつに分かれて飛び立ちます。 落下を始めるとすぐに回りだしてゆっくりと落下します。種子班の生徒たちが落下の様子を撮影して座標を計測しグラフ化。見事に終端速度で落下していることがわかります。(図1) 「空気抵抗力と回転による揚力を分けて考えることができるか?」というのが彼らの課題です。考えられるならばそのもとめ方は?と悩んでいるとのこと。実験的に求めるのは難しそうですね。 |  |

|

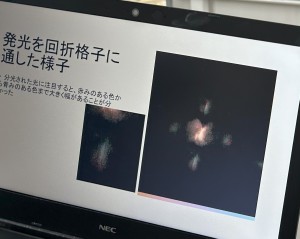

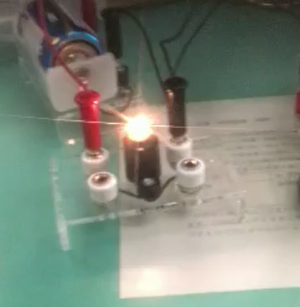

<クオーツ班のルミネッセンスの研究> 花崗岩などの石をたたいたり擦ったりしたときに発生する光を調べています。花崗岩では400回中9割以上で発光が見られ、水中でも光ります。

同じ深成岩でも石英などの無色鉱物の少ない斑レイ岩では400回中2回しか光りません。花崗岩の光はこすると赤っぽく、衝撃を加えると青っぽかった。回折格子越しに見たところ赤から青までの連続スペクトルだった。

これらの光は造岩鉱物の中でも石英に由来するといわれているが、石英粒子の内側からでるのか外側から出るのか?どうすれば決着がつくのかを検討中。 本格的な研究はさすが向陽高校自然科学部! |

|

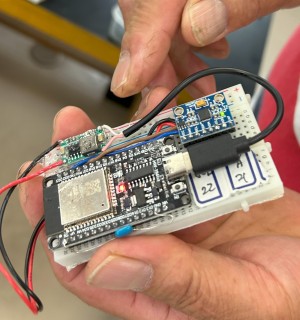

| 加速度センサー&Data Streamer (前田さん) |

|

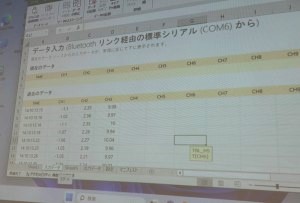

横浜物理サークル(YPC)の例会報告「ローターの中の加速度」を見た前田さんは自分ならこうすると、加速度センサーモジュール(esp32+MPU6050)(図3)からのデーターをBluetoothでPCにとばし、

データー解析をエクセルのアプリケーションDataStreamerにさせる方法を発表しました。

回転装置として手動式野菜水切り器「バリバリサラダ」(図4)の仕組みには大変に興味を持ちました。ふたについたハンドルを回すとで水切りかごが勢いよく回転します。大きなもので1500円とか。

図3が加速度センサーモジュール、図3はセンサーを水切り器の中へ固定した様子、図5がエクセルの画面です。計算された加速度が出てきます。

会では力学台車にセンサーを載せて単振動の加速度を測定する実験も行いました。 |

|

|

|

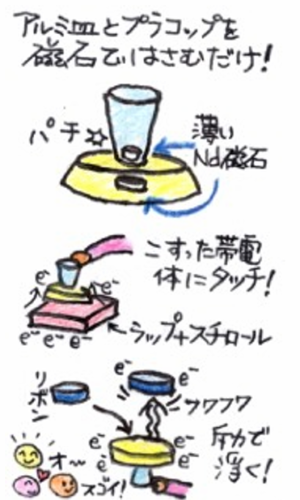

| 土肥さんの「電気盆」と一宮高校での探究活動の例 (杉本さん) |

| 4月に行われた科教協東海支部主催「理科実験お楽しみ広場」での土肥さんの実験の一部を参加できなかった人のために演示しました。その一つが「電気盆」。

スチロールを包んだラップの上にアルミの皿を置いて擦り、アルミを指で触れてラップから引き離すと、アルミ皿は帯電します。

そこにクラッカーのリボンで作った輪を落とすとアルミ皿に一瞬触れた後空中にふわっと浮きます。

これはアルミ皿の電荷がリボンに移って両者が反発するからですが、電荷が確実におきるのと電荷が長時間保持されていつまででも浮いているという利点があります。 |  |

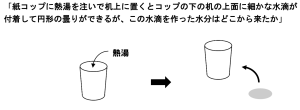

| 続いて、一宮高校はじめ多くのSSH校で行われている探究活動を紹介。課題は「紙コップに湯を注ぎしばらくして持ち上げると机の面に細かな水滴がつきますが、どこから来たのでしょう?」 これを班ごとに実験をしながら解き、発表する授業として展開されます。なかなか奥が深い課題です。やったことのない方はぜひトライしてください。 元は京都教育大学の村上研究室が開発したねたです。 |  |

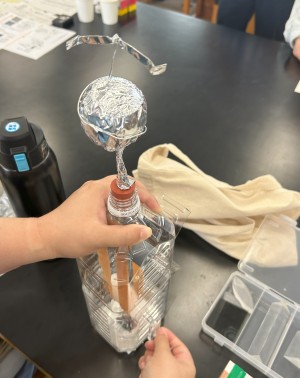

| くるくるバンデ&手作り分光器 浜松さん) |

| ケニス製の「手回しバンデグラーフ くるくるバンデ」(約6000円)を紹介。PETボトル、アルミホイル以外はセットです。 なかなか性能はよく、ハンドルを回すとかなりの電荷がPETボトル上の集電球にたまり、アルミホイルで作った自作ハミルトン風車もよく回りました。 回折シートで作った自作分光器も紹介してくれました。こちらもなかなか性能がよく、シャープなスペクトルが見えました。 |  |

|

| CD、DVD,BDの丸い虹 (飯田さん) |

| CD、DVD、BD(ブルーレーディスク)のトラックピッチはそれぞれ、1.6μm、0.74μm、0.32μmです。それらのトラックピッチ間隔に応じた反射回折光を見ることができます。 飯田さんはナツメ球を使って簡単に「丸い虹」を観察する方法を紹介しました。図のように盤の丸い穴にナツメ球をさして下からソケットを付けるだけですから超簡単です。 これを正面から見ると鮮やかな虹が見えます。BDでは虹が見えません。ピッチが狭いからです。BDでは光源を真ん中ではなく浅い角度で見ると干渉光を見ることができます。 透過型の回折格子を作る方法を小野さんが教えてくれました。CDはガムテープをラベル面に貼って急にはがすと取れます。CDでもCDRWが取れやすいです。 DVDはその方法ではなくカッターナイフを側面に当てて押すとバリバリと2枚にはがれます。これはあまり知られていません。 |  |

|

| YouTube「いきわく!物理」&AI自動翻訳機の音声認識(奥村さん) |

| 奥村さんはYouTubeチャンネル「いきわく!物理」を開設。理科教室に連載中の「いきわく!物理」編集会議での実験動画やサークルでの実験動画をアップしています。 視聴者に好評で村田さんの百均のスリンキーでの波動実験はもう再生回数が200万回を越えています。「われわれ物理教員には当たり前すぎることが実は(ネット)社会からは求められている」と奥村さんは分析しています。 また、YouTubeチャンネルには動画の音声をAIによって字幕をつけてくれる機能があり、クリック一つで画面上の音声が活字化される様子に一同驚きました。 興味深いのは土肥さんによるストロー笛とシリンダーでの「アイウエオ」です。私たちには「アイウエオ」に聞こえるのにAIはそれを活字にはしてくれませんでした。音声認識には「人の声モード」があり、クラクションなどのノイズと区別しているそうです。よくできています。 |  |

|

| ヤングの実験での単スリットの役割(小野さん) |

|

|

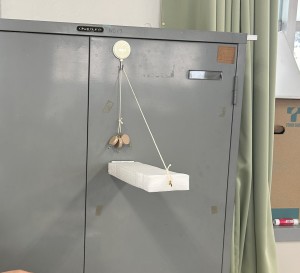

| 重心・力のモーメントなど力学の授業実践例(井階さん) |

|

今年の一学期に行った授業で使った実験を紹介。

・愛知県の重心はどこ?

「愛知県の重心は豊田にあり」と川田さんに教えられたことを思い出し、井階さんは授業用に検証装置を製作。片側A4の愛知県地図(両側でA3)を141%拡大し、段ボールに貼って切り取って完成です。製作時間は約2時間でした。

重心の位置にマジックテープを貼り、滑車で回転できるように工夫。指先で持って吊り下げて確かめるだけではなく、「愛知県は豊田中心に回ってるね」などと言ってくるくる回すと大うけだったそうです。<BR>

教科書掲載の例題クラスの問題は実験的に解くことを心掛けているそうです。図2は問題「大根を重心で切ったときの2つの切れ端の重さは?」図3は壁に蝶番で固定された棒を糸でつる問題の実験装置です。 |

|

|

|

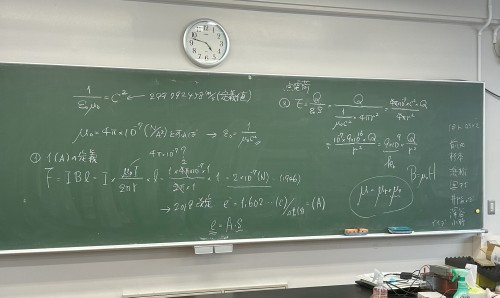

あと、真空の透磁率μ0=4.0×10-7〔N/A2〕の定義とガウス・クーロンの法則、アンペアの定義の関係を考察してくれました。(図参照) |

| ジャンボフレネルレンズ(深谷さん) |

| 深谷さんが大変に貴重なものを見せてくれました。巨大なフレネルレンズです。古いプロジェクションテレビから取り出したものだということです。 これだけ大きいと大人数でも一緒にレンズの実験を体験できそうです。古いので劣化して見え方が悪くなっているのが残念。倉庫に残っているOHPプロジェクターのレンズとか、 廃棄されたらレンズを取り出しておきましょう! |  |