茅ヶ崎里山公園は茅ヶ崎市の文教大学のキャンパスの近くにあります。朝9時に湘南台駅に集合してバスで文教大学へ、そこから公園まで歩いて10分ぐらいです。入口のパークセンターを起点に、班別に分かれて植物などを観察します。まず尾根道を北に向かって進みます。 |

|

一寸峠(ひとあしとうげ)の道ばたに、二股に分かれた大きなケヤキの木があります。その股の間から全く違う葉っぱをもつ枝が伸びています。アカガシという宿り木で、ケヤキの一部かと思うほど立派な太さに育っています。 |

最近新設された「森の村」の広場。まだベンチが3つあるだけですが、立派なお手洗いの建物が建っています。。 |

芹澤腰掛神社。鳥居の脇のシイの木は茅ヶ崎で一番の大木です。 |

1635(寛永12)年にこの地に祀られました。御祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)とされています。現在の拝殿は大正14年に再建されたもの。 |

日本武尊が腰掛けたという伝説が残る「腰掛玉石」。 |

拝殿脇のサカキと、境内にそびえるご神木のイチョウを観察します。 |

神社を出て、谷戸に下ります。ここからは「谷(やと)の村」の里山保全エリア。 |

毒蛇注意の看板にちょっとびっくり。でも自分から襲ってくることはないので、足もとに注意して歩けば大丈夫。 |

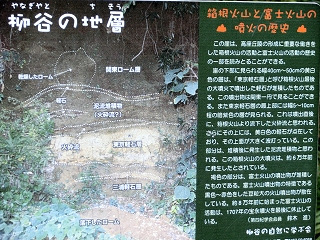

柳谷(やなぎやと)の道端に小さな崖があって、地層が見えます。ちょっと草が生い茂って見にくいですが・・・。 |

看板に詳しい解説と写真がありました。はっきりとした白い層が東京軽石層、その下に三浦軽石層があります。上の方は関東ローム層です。 |

湿地の植物を観察します。オギとススキの見分け方を教わりました。これはオギ。 |

茶色い穂綿が特徴的なガマ。因幡の白ウサギの伝説でおなじみの植物。 |

「芹澤の池」。このあたりは湿地が保全してあって野鳥の楽園になっています。 |

マガモの雌が昼寝をしています。この日はあまり野鳥の姿が見られませんでした。 |

「谷(やと)の家」。内部はかつて実際に使われていた柱・梁を組んだ小屋組みの土間や板の間、白壁の部屋等伝統的な農家風の建物です。 |

土間にはカマドがありました。昔はこうして薪で火をおこして調理をしていました。 |

板の間はきれいに磨き込まれていてまるで新築のよう。この日は日本舞踊の発表会が開かれていました。 |

谷の家の前の竹藪には炭焼き小屋があります。里山を手入れして間引いた木は、炭として利用されていました。。 |

炭焼き小屋の脇のカキの木。カキの葉は落ちてしまっていますが、幹の途中になにやら青い葉が見えます。 |

拡大してみると、こんな植物がくっついています。シダ植物の一種のノキシノブです。寄生ではなく樹皮にくっついて生活するので着生植物と呼ばれます。 |

小川のそばに生えているハンノキ。良質の炭が作れます。 |

房状に垂れ下がっているのは雄花。秋に花粉を飛ばします。小型の松ぼっくりのような実がなっています。 |

小川をさかのぼっていくと小さな泉になりました。 |

ここが水源のわき水です。ここから少しずつわき出る水が、下の田や畑を潤しています。 |

最後の階段を上ると出発地点のパークセンターに戻ります。 |

パークセンターはバイオマスボイラーや太陽光発電などを取り入れた環境共生型の建物で、多目的ホール、会議室、活動ルーム、事務室などがあります。 |

東入口からのアプローチ。登ってくると風のテラスの前に出ます。 |

風のテラスに集まって最後のまとめをしました。団長の佐藤先生の解説でワークシートの答え合わせをします。大雨がくる前に活動を終えることができてよかったね。 |