例会速報 2025/01/19 川崎市教育文化会館・Zoomハイブリッド

YPCホームページへ| 天神のページへ| 他のサークル・団体等へのリンク| 次回例会のご案内

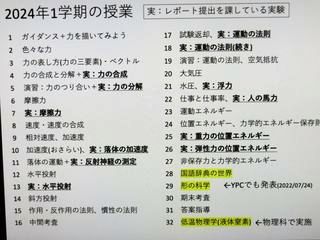

授業研究:試験範囲が早く終わっちゃったときの授業 阿部さんの発表

試験範囲の授業が早く終わって授業時間が余ることがある。買い手がいない場合、自習にするのももったいないので、特別講義を行う。阿部さんの場合、以前お世話になった英語の先生の影響で、物理を専門としている自分が他の分野をどう捉えるのか話をするのも何か生徒たちへのプレゼントになるのではないかと考えた。阿部さんは物理以外にも民俗や言語関係も好きだったので、過去に読んだ本や見たテレビ番組などの内容を自分なりに1時間にまとめた。

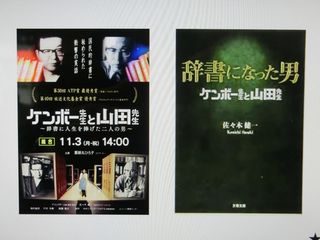

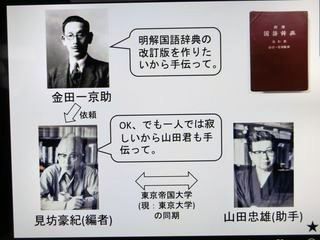

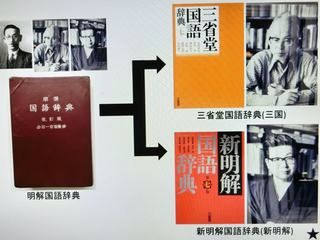

例1【国語辞典の世界】

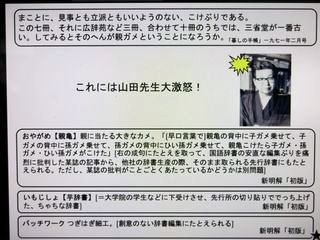

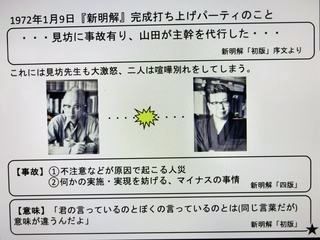

国民的辞書の「三省堂国語辞典」(いわゆる「三国」)と、同社の読んでいて面白い「新明解国語辞典」。このユニークな国語辞典の誕生の影にはそれ以上に興味深い人間模様とドラマがあった。NHKBSプレミアムのドキュメンタリーで取り上げられ、さらに同番組のディレクター佐々木健一氏により、ノンフィクション「辞書になった男 ケンボー先生と山田先生」(文春文庫)として出版されている。「辞書を読む」のがますます楽しくなる話題だ。

「色を表す言葉には限りがあるが、物理では光の波長を指定できるので無限に色を表せる。しかし、限られた言葉で表された色の方が正確に情報やニュアンスを伝えることができるのは不思議だ。些細な言葉一つで喜ぶ人もいるし、傷つく人もいる。普段の言葉遣いもそうだが、授業で物理をどう表現・説明するのか、いつも迷っているし考えさせられる。もっと上手に言葉を使いたい!」と阿部さんは語った。

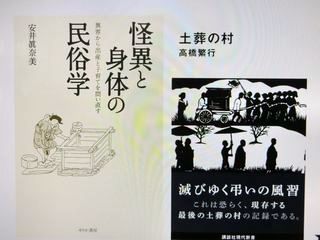

例2【産女・子育て幽霊について】

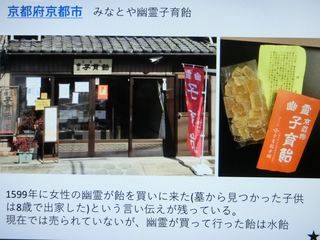

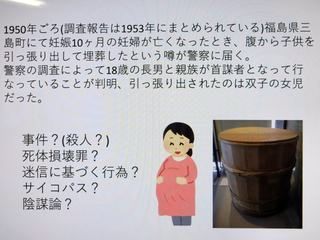

2つ目の事例は民俗学的な話題。話の舞台として、修学旅行先付近の話も出てくるので生徒たちの興味を惹ける話になると考えた。「子育て幽霊」の伝承は全国各地に残っていて、京都には「みなとや幽霊子育飴本舗」なる飴屋まであり、落語のネタにもなっている。阿部さんは、生徒にもこの飴を配りながら授業をするそうで、例会参加者もこの子育飴や金沢の水飴をなめながら発表を聞いた。

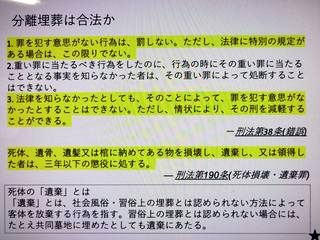

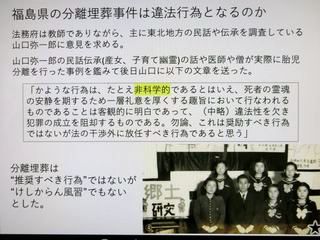

さて、阿部さんが授業で取り上げたのは、難産などが原因で亡くなった妊婦に対して、子供を産めなかった未練が残らないよう、胎児を取り出してから一緒に埋葬する風習が死体損壊罪にあたるのではという話である。法務局は、東北地方の民話や伝承を調査している山口弥一郎という教員にも意見を求めながら審理を進め、最終的にこのケースは死体損壊罪に当たらないとしたが、「風習」を「非科学的」という言葉で表現していることが阿部さんには気になり、生徒にも問いかけた。

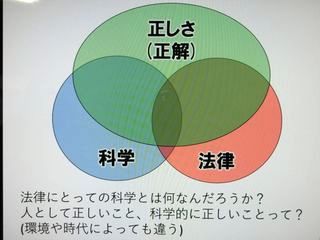

科学的に正しいことが良いことではないし、法律的に正しいことも良いことであるとは限らない。「科学的に証明された〇〇の方法」や「〇〇をしてはいけないという法律はあるのですか?」という言い方には違和感を感じる、と阿部さんは述べている。「正しい」って何だろう…深く考えさせられる話題だった。生徒たちは物理や科学をどう捉えるのだろうか。

自作導体紙と鉛筆プローブによる等電位線の実験 山本の発表

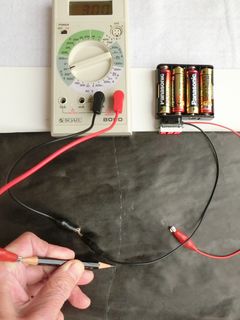

昨年11月の例会で鈴木さんから「ダイソーの黒画用紙が導体紙として使えなくなった」との報告があり、改めて導体紙として使える紙のリストアップを考えた。ネットの情報を探ると、墨汁を塗った紙を導体紙として用いて、等電位線の実験や、喜多さん・鈴木さんが行った抵抗の実験を行っている実践例がいくつかあった。つまり、導体紙はわざわざ買わなくても作れるのである。そこで、色々な紙にダイソーの墨汁「筆が戻りやすい書道液」を塗ってよく乾かし、導電性の測定を試みた。測定条件をそろえるため、直径6mmのネオジム磁石で紙を表裏からはさんで電極とし、10cm離れた二点間の抵抗をデジタルテスターで測定した(右図)。その結果、テストしたどの白紙も、墨汁を塗れば等電位線の実験になら使えるほどの導電性を示したが、意外にも一番安い、ダイソーの「コピー用紙(A4)」が墨の乗りもよく抵抗が最も小さいことがわかった。例会配付資料(PDFファイル390KB)はここ。

なお、この測定で用いたネオジム磁石で紙をはさんで電極とする方法は、紙に穴をあける必要がなく、圧力も一定になり、鉄製のミノムシクリップを近づけるだけで磁力で接続ができ、大変有用であることがわかった(左図)。真鍮製で磁石につかないミノムシコードの場合はゼムクリップやワッシャなど鉄製の小物を噛ませればよい。さらに、電圧測定にデジタルテスターを用いる場合、プローブには電流はほとんど流れないから、両端を削った鉛筆をミノムシクリップではさんでテスターリードの代わりに使うことができる(右図)。鉛筆の抵抗は数Ω~10Ω程度である。

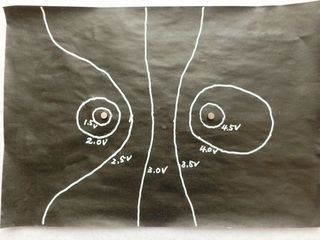

この「鉛筆プローブ」はそのまま導体紙上に線や文字を書き込むことができるので大変便利で、実験の能率が格段にアップする。左図は、単三電池4本で6Vの電圧として、2つの点電荷の作る電場の等電位線を探査しているところである。右図は鉛筆で描いた等電位線を白のポスカでなぞって見やすくしたもの。こうして、デジタルテスターさえあれば、等電位線の実験は百均のグッズだけで安く手軽に行うことができる。

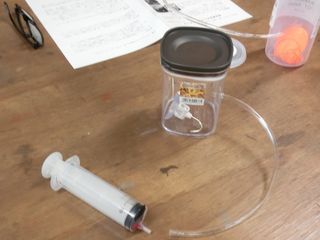

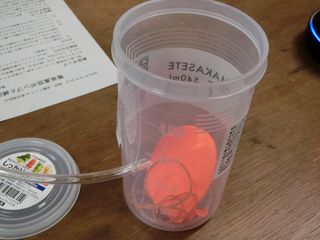

簡易真空ポンプ・減圧タンクの材料の現状 鈴木さんの発表

2002年4月例会で紹介された渡辺泰樹さん考案の簡易真空ポンプと、同9月例会で鈴木さんが発表した減圧するタンク(百均の密閉容器)が簡易真空実験用具として定番となった。鈴木さんは昨年末の科教協の「理科・実験Fes」で改めて紹介しようと、減圧タンクとして使える容器を探したりシリンジをAmazonで購入したりした。100円ショップではふさわしい容器が見当たらない一時期があったが、今は写真の密閉容器がセリアで入手できて利用可能だということがわかった。シリンジも、20年前は1個数百円以上だったが、今はAmazonで1個130円程度で入手できる。

鈴木さん提供の「実験Fes」の資料(PDFファイル:1.5MB)はこちら。簡易真空ポンプの製作法、容器の詳細やお薦めの実験が載っている。

逆立ち独楽と永久独楽 曽谷さんの発表

曽谷さんは、逆立ち独楽をテーマに科学の祭典に出展したことがある。参考にしたのは 「逆立ちこまの力学」(静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター)である。わかりやすく説明するため二食に色分けした円盤におもりをつけて回転させる。回転と共に、はじめは下にあったおもりの位置が上になって安定する。例会会場でのデモンストレーションは「500

円硬貨に重りとして両面からネオジム磁石を挟む」構成で行われたが、子供向けイベントで実施した時に は「ワッシャーの端に油粘土を (米粒くらい)

擦り付ける」方法で実施した。5 円硬貨が使い易いのだが、子供に持って帰ってもらうのに「現金を渡す」ことはできないのでワッシャとした。

曽谷さんがもう一つ持参したのは永久独楽。回転させるとLEDが光り、長時間安定して回り続ける。もちろん電動なのだが、エネルギー補給の仕組みが良く分からない。土俵のようなステージの上で磁石のコマが回転するタイプのよく見かける永久独楽は、下の土俵の中に回転を加速する回路が組み込まれているが、このコマはそのようなステージを必要とせず、どこでも単体で安定して回り続ける。もちろん電池が切れるまでのせいぜい数時間だが。

動画(movファイル4.0MB)はここ。

ふたを外すと中央にボタン電池CR2032が見える(左図)。透過光で観察すると、遠心スイッチのような構造やLEDが見える(右図)が、それほど複雑な構造はなさそうだ。曽谷さんをはじめ、例会参加者にはこのコマの仕組みを知っている人はいなかったが、例会後に調べたところによると、類似品の紹介動画や価格.comマガジンの記事があり、ナリカのカタログにも載っていた。商品名は「ハイテクゴマⅡ」。livedoorBlogのこちらの記事によると「円形の小型振動モーター」による駆動とのこと。開発元は秋田県の株式会社大日向だそうだ。曽谷さんが持参したこのコマはLEDの色が変わらないので、その前身の元祖「ハイテクゴマ」ではないかと思われる。「ハイテクゴマⅡ」より一回り大きい。

一通弁つきのCDホバークラフト 天野さんの発表

天野さんは、昨年12月の「理科・実験フェスin理科大」でYPCではおなじみの作品を出展・販売したが、その中のひとつがこの一通弁付きのCDホバークラフト(左図)。発泡ビーズ入りバルーン(右図)の吹き口の一通弁を利用すると、風船を毎回取り外さなくても空気の充填ができる。例会会場の机はザラザラだったのでうまく滑らなかったが、滑らかな会議机や実験卓の上なら、気体潤滑運動体として実用になる。床が滑らかならPETボトルキャップにあける吹き出し口は小さい方がよい。さらに、もう一つの風船を、吹き出し口を後ろに向けて取り付けると、自走式のホバークラフトになる。

スマホ一つで地図を作ろう 阿部さんの発表

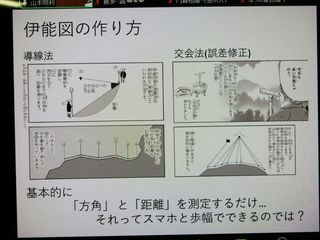

阿部さんは以前から、いつか伊能忠敬の地図作りをやってみたいと考えていた。ふと、スマートフォンのコンパス(方位磁石)アプリで方向が簡単に測れることに気がつき、冬休み(12月30,31日)を利用して測量を行った。距離は自分の歩幅を利用して歩測した。

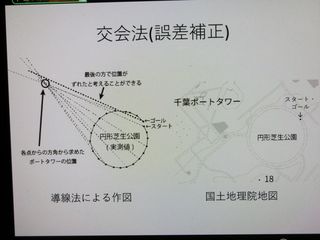

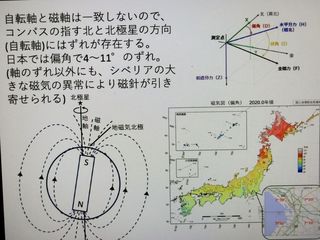

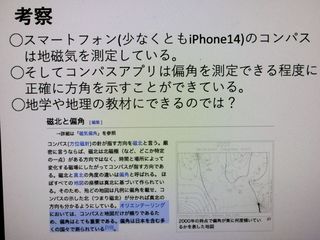

千葉ポートパークで予備実験として少し測定したところ、思っていた以上の手応えを感じ、最終的には100点以上の位置を測定して地図を作った。完成した地図と国土地理院地図を比較すると丁度偏角(地磁気の中心と地球の自転の中心の差、千葉で7.5度ほど)のズレを見つけることができた。この偏角分を補正すると、ルート図は地理院地図にぴったり重なる。

スマートフォンの方位磁石アプリの精度にも驚くが、当然の事とはいえ、改めて本当に地磁気から方位を測定している事がわかった、というお話。地学や地理の実験教材として使えそうだ。

二次会 川崎駅前「鳥貴族・川崎砂子店」にて

8名が参加してカンパーイ!例会本体には対面で15名、オンラインで4名と参加者はやや少なめだった。しかし内容は充実。施設の使用時間の関係で、希望者全員の発表ができないほどだった。公共施設利用時の課題点でもある。

8名が参加してカンパーイ!例会本体には対面で15名、オンラインで4名と参加者はやや少なめだった。しかし内容は充実。施設の使用時間の関係で、希望者全員の発表ができないほどだった。公共施設利用時の課題点でもある。

YPCホームページへ| 天神のページへ| 他のサークル・団体等へのリンク| 次回例会のご案内