2025年12月1日(土)向陽高校での例会の記録です。

2025年12月1日(土)向陽高校での例会の記録です。

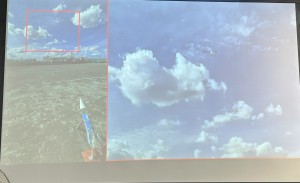

| トビウオ型水ロケット(伊藤さん) |

| 向陽高校科学部水ロケット班の研究続報。発射後に翼を広げて飛行距離を延ばすというのが狙いですが、ついにそれに成功したという報告でした。 原理は、水の噴射によって内部の圧力が下がることを利用したものです。以前に2段式水ロケットを製作したときと同じ発想です。 動画を見せてくれましたが、画像を見ると、ロケットはまず水を吹き出し、さらに霧状のものを吹き出してもう一段階加速するという興味深いことが判明。 その理由について「はじめは水、後半には空気と水が混じって泡だったものではないか」「水の飛び出し後は質量が軽くなって加速度が増す」という推測がなされました。。 |  |

| 回路カードを使おう! (杉本さん) |

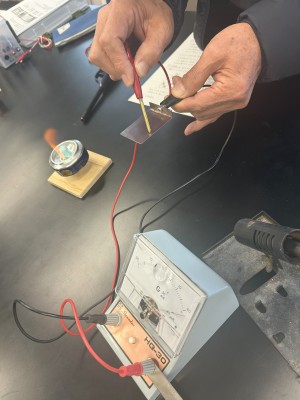

| 「回路カード」とは兵庫の森本雄一さんが開発された実験装置です。夏の科教協全国大会の森本さんのナイターに参加したときに手作りの回路カードの手軽さ、自由度に感動し、それ以来機会を見つけて紹介しています。 ここで紹介したものはクリアファイルに銅テープ(幅8mm)を写真のように貼ったもの。これを磁石がつくホワイトボードに乗せて棒磁石で固定します。銅テープ間のスペースに電球や導体などのパーツを乗せて回路を作ります。各パーツの裏には磁石がついていて磁力で固定されます。 小学校から高校までの教科書にあるほとんどの回路実験が簡単にできてしまうという優れものです。接触不良を気にしながらリード線でつないで、などという煩雑さから解放されます。 さらに、この装置の特徴である自由度は子どもたちの発想を刺激することも付け加えます。子どもたちはいろいろと試して遊びます。 「二人で一つずつパーツを乗せて、自分の電球を点灯させたら勝ち」などというゲームもできます。 |  |

|

| シートに銅テープがはってあり、パーツをおいてゆきます | 自分の電球をつける対戦ゲーム中 |

| 音の波形を光で読む(石川さん) |

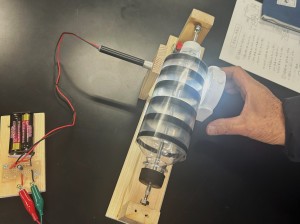

| 石川さんは、「あいうえお」などの音の再生に挑戦しています。 今回のものは、オシロスコープで記録した「あいうえお」の波形を光センサーで読み取り、その信号を増幅して聞くというもの。写真のようにPETボトルに波形が巻き付けられています。 これをモーターで回転させてLEDの光を当ててフォトダイオードで信号を拾っています。 これで「あいうえお」がはっきりと聞こえたら画期的だと思われましたが、結果は今一つ。まだまだ改良の余地ありという到達点だそうです。 |  |

| 半導体の熱伝導(石川さん) | (石川さん)

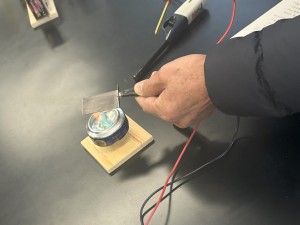

| 胴の表面が線化されてできる亜酸化銅(CuO)は半導体です。以前のサークルで石川さんは酸化された銅板と酸化されていない銅板を電極として重曹水に浸けて、酸化された銅板の表面に光を当てて光通信ができることを示しました。

これは、CuOと溶液との間がショットキーダイオードと同じ働きをして電気を生じるというものでした。今回はCuOと硫化モリブデンを利用した熱電流についての実験です。熱電流とは2種類の金属や半導体の2つの接点間に温度差があると電位差が生じて電流が流れるというものです。この効果はキャリアの拡散で説明することができますが、半導体を用いた場合には起電力が金属の2桁大きくなります。(下の説明と表)

石川さんは半導体として亜酸化銅と硫化モリブデンを用いました。CuOはP型半導体なのでキャリアは正孔(ホール)、硫化モリブデン(MoS2)はN型なのでキャリアは電子ですから熱起電力は逆になるはずです。

写真のように手作りアルコールバーナーやはんだごてで図のように熱しました。すると、検流計の針は予想通り逆向きに、それも大きく振れます。実にわかりやすい実験でした。

| ||

|

|  |

| 原理図 | 熱して酸化させます | 検流計の針がふれました! |

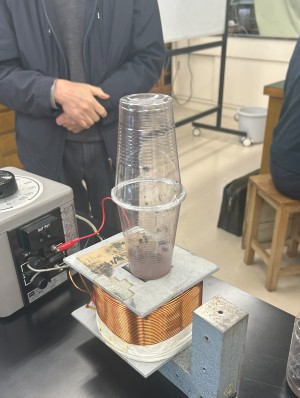

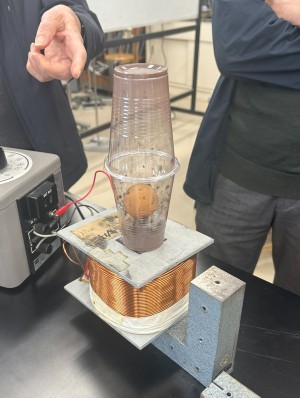

| 磁石のかけらを使った分子運動モデル実験器 (林さん) |

以前ゴム磁石を小さく切ったものを多数作ってトランスの鉄心の上に置いて、交流に電流によって振動する磁場で磁石を分子運動のように飛び回せるという実験がありました。(いきいき物理わくわく実験1p.176)ところが、最近のゴム磁石は着磁が単調ではなくNSのパターンを混ぜているために小さく切ってもうまくいかないそうです。そこで林さんはフェライト磁石を細かく砕くという方法をとりました。

トランスへの電圧をスライダックで0から上げていくと磁石が次第に動き出します。まるで乱雑に分子運動をするように小磁石は動き回ります。ピンポン玉を入れれば弾き飛ばされて浮きます。

林さんは、かけらを少なくすると同じ電圧であっても磁石片があまり上昇しないことに気づきました。磁石片のお互いの磁力も関係していると考えられます。

ところで、磁石片を大きくするとどうなると思いますか?掲示物を貼るための磁石を2,3個カップに入れて実験。電圧が小さいうちはカップの底で揺れているだけです。

ところが電圧を上げてゆくと突然すごい勢いで跳ねだします。質量が大きいこともあり破壊力を感じるほどでした。

|  |

|

スライダックの電圧を上げてゆくと磁石片が動き出します。浮力の実験もできます。  | |

| バンデグラフに紙の帽子 (林さん) |

| バンデグラフの帯電の様子を表す画期的な方法をご紹介いただきました。厚紙を帽子のような形にして、ビニールひもを取り付けておきます。あとは、バンデグラフに被せて帯電させるだけで、写真のようにビニールひもが静電気の斥力で広がります。ポイントは、厚紙が導体としてはたらくところと、バンデグラフにセロハンテープが残らないところです。個人的に、いつも実験室でスタンドやバンデグラフに残る劣化したセロハンテープにイライラしていたので、今後はスッキリしそうです!(またこの帽子を被れば、髪の短い生徒でも帯電して、髪が逆立つ感覚を味わうことができる利点もあります。) |  |

|

| ミリカンの光電効果実験(さん) |