3/8ページ

|

|

|

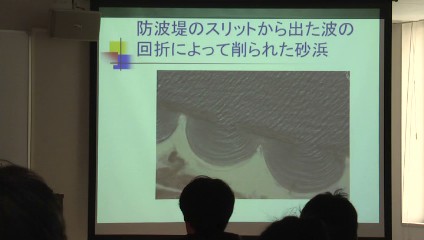

これ(右側の図)教科書の写真ですけど、波長を一定にした時にスリットの幅が広いと、あまり広がりません。 それはどういうことで確かめられるかというと、一番分かりやすいのは音の話をしてやると分かりやすいです。」 |

|

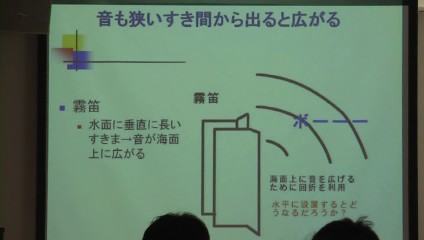

水面に垂直に長いすきま→音が海面上に広がる 海面上に音を広げるために回折を利用 水平に設置するとどうなるだろうか?】 そのために狭いスリット、これは縦方向のスリットです。これがないと横方向に広がりません。だから、こういうスリット(縦方向)でボーっと言ってやると、横方向に広がります。」 |

|

というので、この回折っていうのは、音の場合霧笛が利用されてるんですけど、でも霧笛なんて子どもたちは知らないので、まあ、一番分かりやすいのはメガホンかな。」 |

|

|

|

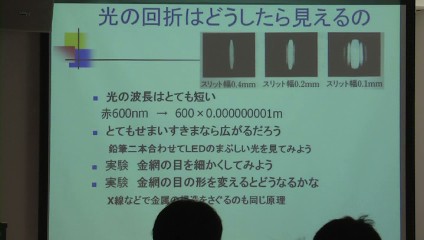

・光の波長はとても短い 赤600nm→600×0.000000001m ・とてもせまいすきまなら広がるだろう 鉛筆二本合わせてLEDのまぶしい光を見てみよう ・実験 金網の目を細かくしてみよう ・実験 金網の目の形を変えるとどうなるかな X線などで金属の構造をさぐるのも同じ原理 (図は左から、スリット幅0.4mm、0.2mm、0.1mm)】 赤で、よく使われてるのはレーザーポインターですね。これが620nmか650nmかどちらかです。たいてい620nmです。 で、この赤、600nmといいます。ナノっていうのは、10の‐9乗、ラテン語でいくと、ノナっていうのが9ですね、それがナノになりました。で、10の‐9乗です。ものすごく波長というのは短い。したがって精密な加工ができるようになります。」 |

|

そういう現実の話なんかも混ぜてやると子どもたちは分かりやすい。」 |

3/8ページ