6/8ページ

|

単元は光だけだったんですけど、教科書を書く作業っていうのは非常に過酷な作業でして、音を担当した人がまず作れなくなった。 で、代わりに来た人が編集会議で、私は実験が得意です、って実験を披露したのを皆が批判しちゃったんですね。その人はまあ、一言で言えば発狂しちゃいまして、それで書けなくなっちゃった。(私が)一人で全部書かなきゃいけない。 教科書の3分の1を全部書いて、なんともすごいことになりましたけど。」 |

|

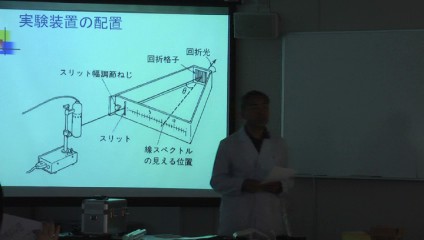

こういうレプリカ回折格子の場合は傷がつけてありますので、この傷のない部分、隣り合う傷のない部分の、この、斜めにいった場合のこの光の道のりですね、光路の差がこの隣り合う間隔、dsinθだけずれている。で、dsinθ=mλ。 一次の場合はmが1です。だからdsinθ=λという非常に簡単な関係になります。 これもよく出題されるんですけど、どうして強い光になるかというのは、これが重要なところで、これはほとんどの先生が教えません。なんで強いの、っていうのがないので、僕は書きました。ちょうどここ(パワーポイント)にはないんですけど。 それは、回折格子のここの、スリットに相当する部分ですね。ここがたくさんあるから。それだから、多く重ね合わせるので、強い点になる、ということです。これが少しだと強い光にはなりません。」 |

|

で、干渉模様というのは、回折して広がった光が重なり合って、強め合ったり弱め合ったりしてできる像です。まさに今見た、こういう金網で見たものと一緒です。ということで、これが構造解析に使われるんだよ、ということになります。」 |

|

・結晶の周期性によって生じる回折電子線を記録し、レンズのかわりにコンピュータを用いて結像する方法 ・X線回折法と比べると微小な結晶からデータを測定することができる】 X線回折法と比べると、微小な結晶からデータを測定することができる、というような利点があります。」 |

|

・結晶にX線を照射 ・結晶構造によって決まった方向にX線は回折される→ラウエ写真 ・単結晶の対象性を調べる ・単結晶の方位を検出する】 で、単結晶がどちらの方向を向いてるのかな、っていうようなことも、これで分かります。もちろんこの強さから構造が計算できるんです。 こういう風に回折っていうのは色んな風に利用されます。」 |

|

非常に昔の装置ですので、このナトリウムランプ。今蹴飛ばしたから、もうご臨終かもしれないですけど。」 |

|

皆さん知ってたかな。2本のコンセントがあって、たいてい長いほうがマイナスです。でも、信頼できない電気工事業者がやってると、逆になってます。で、運が悪いと感電します。 僕は運がよかったみたいで、こちらはぴりっときません。 あ、つきますね。(ナトリウムランプをつける)大丈夫。」 |

|

それは、コンセントの、プラグを少し出して、5円玉をそのプラグにぱっと乗せると、ぶわっとこれくらい(50cmくらい?)の火の球が出て、自分の顔が蒸着されて、金色の仮面に、なるところまではいかないんですけど、まあやらん方がいいです。 あの、5円玉溶けます。子どもの時にやったことがあって、面白かったですけど。」 |

6/8ページ