2/5ページ

|

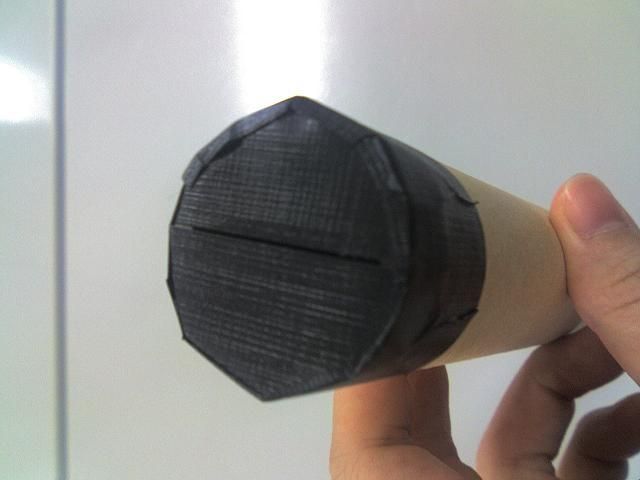

切込みを入れて折ると、きれいに重なります。でも、重なったギザギザが気になりますので、ギザギザを隠すために長い方のテープを1枚、筒に巻くように貼ります。 なお、左利きの人には左利き用のはさみを用意しました。今までの実験教室の経験から、10人に1人くらい左利きがいるので、10個に1個左利き用のはさみを用意してあります。」 |

|

これで分光筒の片側、スリット部分が完成しました。スリットができたら反対側に回折シートをつけます。回折シートはセロテープで仮留めします。留める前に配置を決めます。まずこの回折シートを筒につけます。スリットをを眺めながら回転させて、虹の線が3本になるように合わせてみてください。3本ずつ縦に並ばせます。斜めになっている場合は、回折シートを回転させて、虹が並ぶようにします。 虹が3本並ぶように配置をした後、角をテープで止めていってください。テープは黒い製本テープを使うなら、予め縦に4等分にしておいてください。そして回折のシートの角4つをくっつけていきます。また出っ張ったところをもう一回、都合2周貼るときれいに貼れます。虹が縦に並んでいることを常に確認しながら貼っていってください。」 |

|

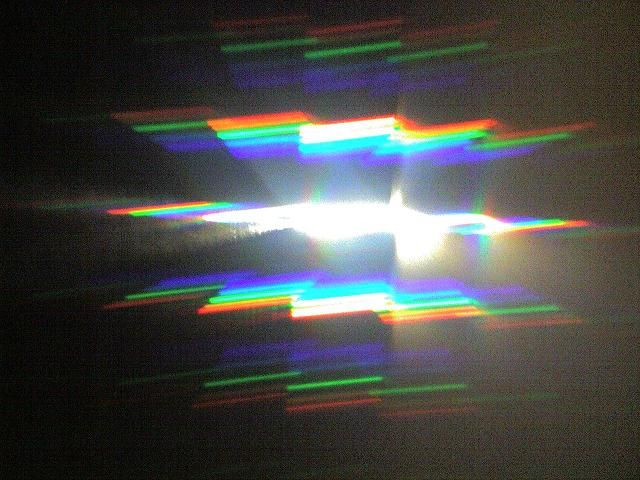

分光筒は教材として買うと何千円もします。何千円もするのは配布できませんが、このように100円以内で作ると実験教室や授業で各人に配布できます。 では、それを使って何を見るかというと、まず蛍光灯を見てもらいます。理科大の蛍光灯はどう見えるでしょうか。実は、高い蛍光灯は5色見えます。安い蛍光灯は3色です。さあ、見てください。蛍光灯の場合色が飛び飛びに見えます。本物の虹は7色見えるのですが、蛍光灯の虹は3つないし5です。実は分光筒を使わなくても、先ほど配布した回折シートだけでも同じように虹が見えます。」 |

|

高校の授業では、どっち側から赤なのか、ということに注意を向けて回折や干渉の話にしていきます。 ただ、回折シートの実験は光を分けるという一方的な現象です。一方的な現象のみ扱うと授業としては片手落ちになるので、別なものも用意します。」 |

|

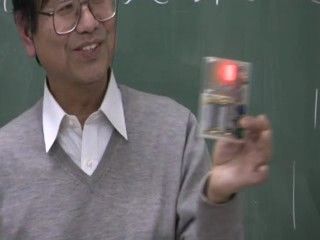

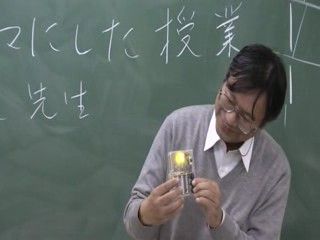

これは単にLEDの端子を電源に繋ぎ、3色のスイッチを途中につけただけです。青いスイッチを押せば青LEDが点くようにしています。赤スイッチを押せば赤LEDが点き、そして緑スイッチを押せば緑LEDが点きます。」 |

|

受講者「紫色?」 「紫。実際に押してみるとこうなります。」 |

|

受講者「黄色」 |

|

先ほどは白色を分ける分光筒を紹介、今度は逆に色を合わせていく装置を紹介しました。」 |

2/5ページ