2/8ページ

|

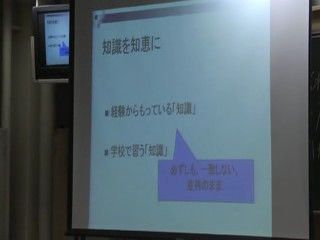

●経験からもっている「知識」 ●学校で習う「知識」 必ずしも、一致しない。 並列のまま】 |

|

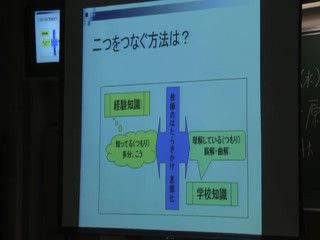

経験知識…知ってる(つもり)多分、こう ↑教師のはたらきかけ↓ 学校知識…理解している(つもり)誤解、曲解】 |

|

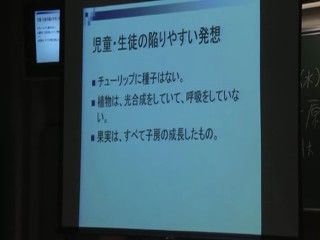

●チューリップに種子はない。 ●植物は、光合成をしていて、呼吸をしていない。 ●果実は、すべて子房の成長したもの。】 ということはつまづかないように、そうではないよっていうのを気付かせるような発問や観察を十分にしてあげるといいんじゃないかな、と思います。」 |

|

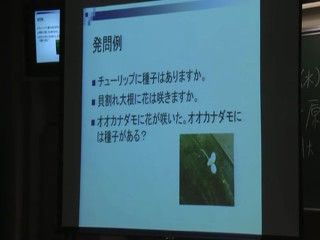

●チューリップに種子はありますか。 ●貝割れ大根に花は咲きますか。 ●オオカナダモに花が咲いた。オオカナダモには種子がある?】 それから、これ言うと、貝割れ大根は花が咲く前に食べちゃいますから分かりませんけどね。ほったらかしといて花を見るっていうのも面白いものです。 理科室のカナダモに花が咲いていました。初めて見たという子もいっぱいいます。写真を撮りました。 そして、テストに出したんですね。『オオカナダモに種子はありますか?』残念ながら100%はいきませんでした。98%ですね。間違った人はそのとき欠席してました。」 |

|

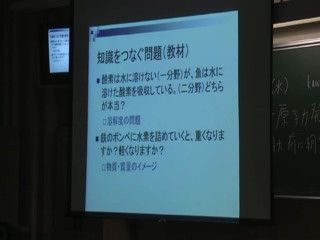

●酸素は水に溶けない(一分野)が、魚は水に溶けた酸素を吸収している。(二分野)どちらが本当? ○溶解度の問題 ●鉄のボンベに水素を詰めていくと、重くなりますか?軽くなりますか? ○物質・質量のイメージ】 |

|

その先生がですね、ジャンル変わって、2年生の生物のときに、『金魚なんかの魚類はえらで水に溶けた酸素を吸うとるんですよ』とこういう事を言うとるんですね。 『どっちが本当や』ってつっこみをいれる生徒は今のところいません。先生方も『そういやそうかもしれない』というくらいの問題なんですけどね、どっちが本当なんですかね。 正確に言うと溶けにくいんです。溶けにくい酸素を魚類は吸収しているわけだから、ちょっと温度が上がって、気体というのは温度が上がると溶けにくいですね。だからぱくぱく酸欠してすぐ浮いてしまう。 そういう風に一分野の知識を二分野で活用する、二分野の知識を一分野で活用するっていう風に知識をつなげていく活動っていうかな、そういうのをやっていかないといけないのではないかな、と思います。 これもよくありますね。水素を風船に詰めていくとふわふわ浮かぶ、軽くなる。じゃあ鉄の水素ボンベに水素をどんどん入れていくと、水素ボンベは軽くなるの?『え?』と一瞬考える子も多いようです。こういうのが質量のイメージを作るのにも役立つんではないかなと思います。」 |

|

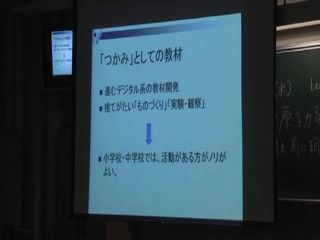

●進むデジタル系の教材開発 ●捨てがたい「ものづくり」「実験・観察」 ↓ ●小学校・中学校では、活動がある方がノリがよい。】 つかみというのはですね、芸人の言葉で、皆をぐっとひきつけるという方法なんですね。先ほどの気合チェッカーとかにしてもですね、何だろうっていう風にひきつける道具です。うまいことひきつけられたら、『よっしゃ、つかみはOK、授業に入ろうか』という感じになるわけです。 そのつかみとしてですね、教材なんですけど、今は本当パソコンとかデジタル系の良い教材があって、お国もどちらかというとデジタル系にどんどん変えようとしてくれてます。ですが、アナログ的というか、実際に手を使って作っていくような、ものづくりや実験、観察もなかなか捨てがたい。捨てがたいどころか、デジタルの映像で見せたものは、生徒は覚えてません。中学生なんていうのは。分かった気になってるだけ。 と同時に、やっぱり物を作る方が小中学生はノリがいいですね。」 |

|

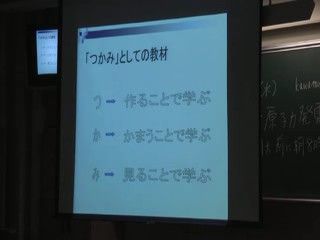

つ→作ることで学ぶ か→かまうことで学ぶ み→見ることで学ぶ】 つは、作って学ぼう、作ることで学ぶ。 かは、かまう。かまうっていうのはどうも方言、標準語じゃないと言われたんですが、いじる、実際に操作してみるという風な感じです。ちょっと大阪の方の言葉かもしれないですね。 そして、見る。見ることで学ぶ。 という風に強引に、作る、かまう、見るという風に分類して、それぞれこういう教材がありますよ、ということで、実際に今日は作ってもらったり、見てもらったり、かまってもらったりしてもらおうと思います。」 |

2/8ページ